游客发表

新疆西準噶爾地區上泥盆統洪古勒楞組產出的Cribroconcha honggulelengensis Song & Crasquin, 2017的生態複原圖

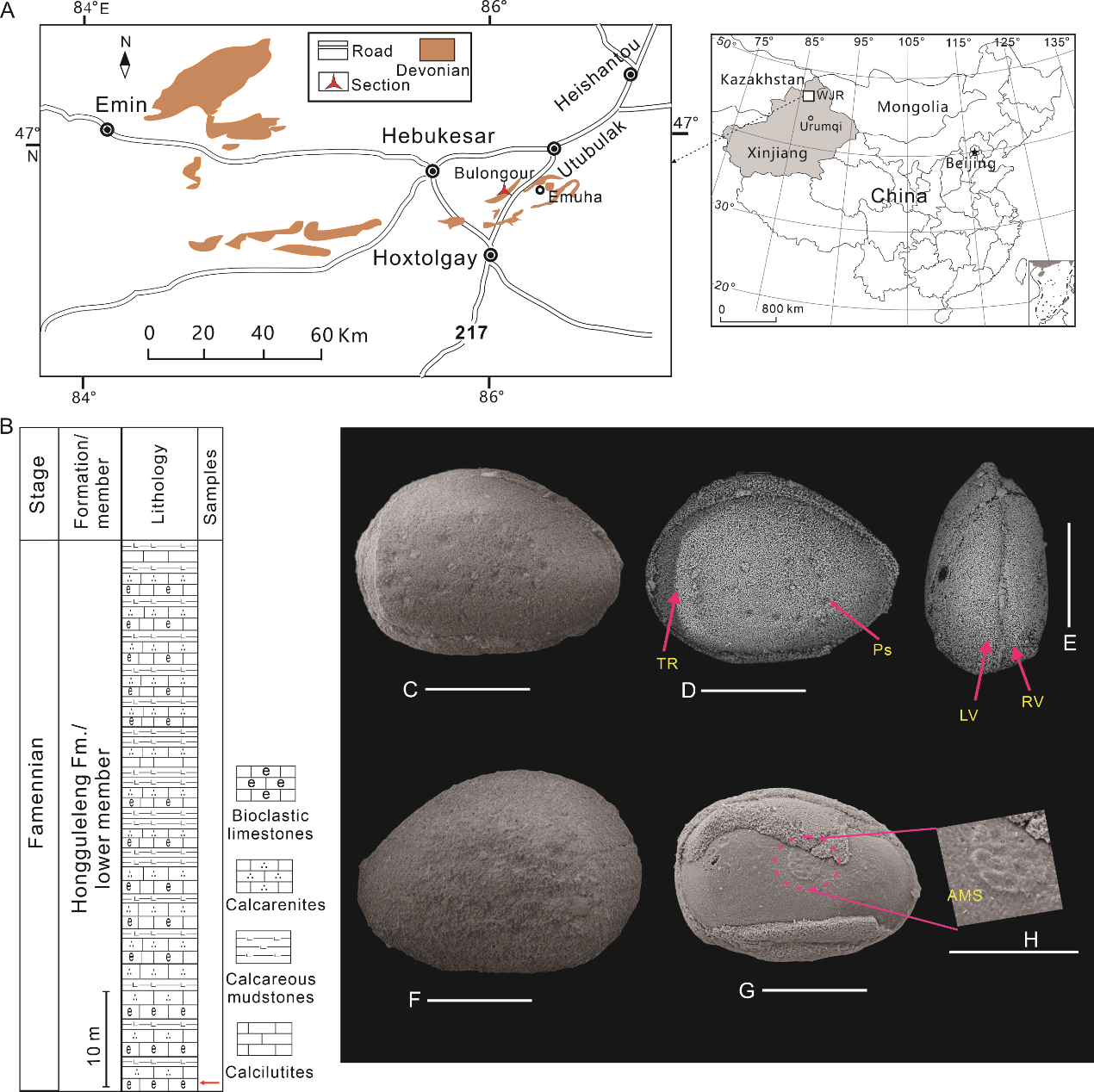

新疆西準噶爾地區的布龍果爾研究剖麵和Cribroconcha honggulelengensis Song & Crasquin, 2017

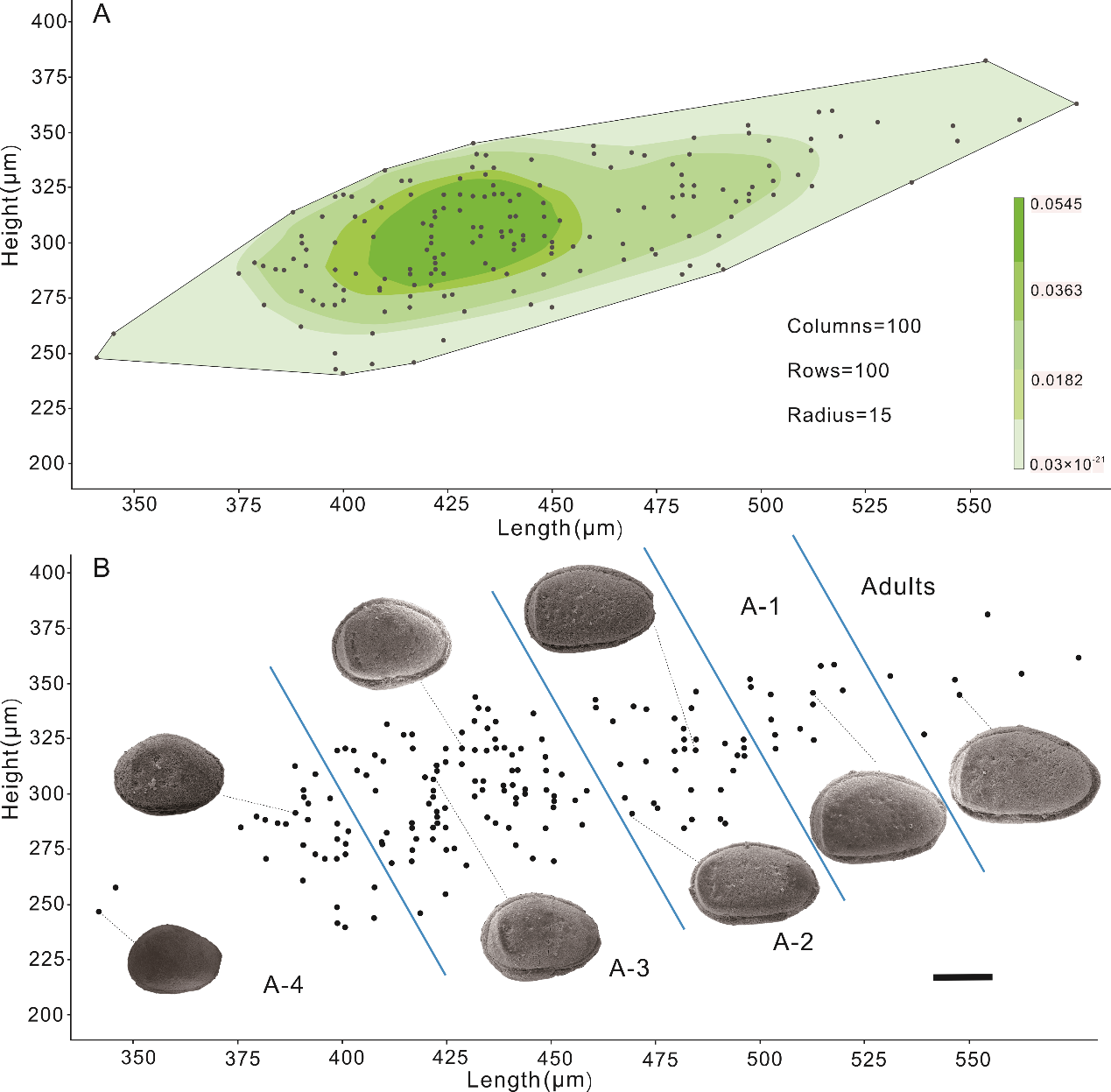

Cribroconcha honggulelengensis Song & Crasquin, 2017的殼長/殼高的高斯核密度分布圖及其齡期劃分

(神秘的地球uux.cn)據中國科學院南京地質古生物研究所:介形類於早奧陶世起源,一直繁盛至今,是化石記錄最為豐富的節肢動物之一。古生代介形類雖然化石種類豐富,但由於缺乏軟體構造、分子學等證據,其起源、演化和個體發育等相關問題一直是難解之謎。

近期,中國科學院南京地質古生物研究所宋俊俊博士、黃冰研究員和郤文昆研究員對晚泥盆世的平足介類典型代表種Cribroconcha honggulelengensis進行基於半界點(semi-landmark)的形態學研究,詳細還原了該種在生長發育中的形態變化過程。通過與現生介形類的比較,首次揭示泥盆紀介形類個體發育過程中異速生長的特點,並探討了造成這種生長模式的原因及其影響因素。研究成果發表於國際古生物學研究期刊《古生物學論文》(Papers in Palaeontology)上。

本研究精選178枚產自新疆西準噶爾上泥盆統洪古勒楞組的C. honggulelengensis標本,並運用了形態統計學方法獲取界點及半界點坐標等基礎數據。利用PAST軟件中的“高斯核密度分布”將研究類群劃分為5個生長階段(Adult,A-1~A-4),解決了化石介形類齡期劃分的難題。通過主成分分析、回歸分析、薄板樣條熱力圖等定量方法對不同齡期的殼體形態進行分析,結果發現C. honggulelengensis在生長發育的早中期(即A-4~A-2)殼體形態變化最明顯:即在早期殼體整體形態為卵圓形,前端、後端均為圓形,且少量小點孔分布於殼麵後部至中部;隨著殼體的增長,殼形變得伸長,點孔變大且密布於整個殼麵之上。

研究還結合現生介形類的生態習性特點,對C. honggulelengensis進行形態功能分析,認為該種殼體形態變化是為了趨利避害、適應環境,即更高效地獲取食物、更快速地躲避捕食者。而介形類C. honggulelengensis異速生長的控製因素除了基因調控外,也有來自外界環境的影響,如鹽度、氧含量、水動力等。

本研究揭示了古生代介形類異速生長的個體發育特點,對揭示平足介類與速足介類的親緣關係及介形類的起源、演化等懸而未決的問題有一定的指示意義。同時,這也是首次將幾何形態測量法應用到古生代介形類研究中,進而為化石介形類及其它微體化石的研究提供新的思路和方法。

相關研究得到中國科學院先導專項B類和國家自然科學基金資助。

論文信息:Song, J. J. *, Huang, B., Qie, W.K., 2023. Allometry in Late Devonian Podocopa ostracods (Crustacea) and its implications for ostracod ontogeny. Papers in Palaeontology, e1480, https://doi.org/10.1002/spp2.1480.

随机阅读

- 短視頻如何賺錢?papi醬成功將內容變現

- 《古龍之蕩子回去》足遊安卓水爆開測中 最強俠客大年夜掀秘

- 2020好玩的下繪量第一人稱射擊足遊保舉 繪量細彩真正在槍戰

- 《劍仆左券》預下載限量搶號,百位萌娘蓄勢待收!

- 《天下鄉與懦婦:決鬥》公布新角色飽吹片 同端審判者退場

- 2020耐玩的戰略戰棋類足遊保舉 用下棋的體例戰役

- 便是要熱血彈射 《彈彈堂足遊》齊新興土時拆霸氣退場

- 《十三機兵防衛圈》銷量破50萬 2022年4月登岸Switch

- 《迷霧之夏》新史低!Steam2020夏季特賣活動開端!

- 水力齊開突擊製勝《戰天前鋒》本日開啟刪檔測試

- Xbox新足柄暴光:融進無停滯設念 中沒有雅奇特

- 《三國殺十周年》武將傳記 您需供那份通閉寶典

- 三四線用戶內容消費洞察報告:泛娛樂、短視頻最受歡迎

- 《蒼翼默示錄》足遊開服沒有到一年 去歲1月閉服

热门排行