游客发表

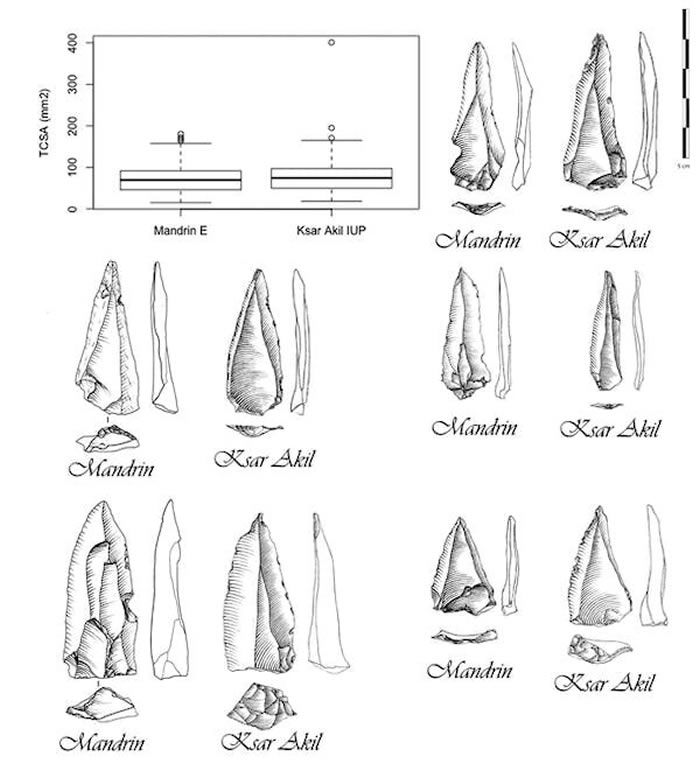

來自法國的Grotte Mandrin和黎巴嫩的Ksar Akil。資料來源:Laure Metz和Ludovic Slimak,Fourni par l’auteur的圖紙和測量

(神秘的地球uux.cn)據The Conversation(娜塔莉·紹爾):法國考古學家盧多維克·斯利馬克(Ludovic Slimak)花了30年時間,在從非洲之角到北極圈的田野和洞穴中搜尋,當然,還有他心愛的法國羅納河穀。在過去的一年半時間裏,他的45名研究人員團隊連續不斷地發表了一篇又一篇關於54000年至42000年前早期人類曆史的論文。

科學界所有人都認可他工作的雄心,但有些人也認為這是有爭議的。他在比利牛斯山脈的家中通過電話接受了采訪。他談論智人、打火石,並回應對他的批評。

娜塔莉·紹爾:5月初,你發表了一篇可能具有突破性的論文,聲稱智人在54000年至42000年前不是一次而是三次不同的浪潮中殖民歐洲的。根據這一觀點,每一次遷徙浪潮都產生了自己的考古學文化:尼祿時代(54,000年前)、chtelperronian時代(45至46,000年前)和原始Aurignacian時代(42,000年前)。你能從解開這項研究的發現開始,然後把它放在你最近幾年的研究背景中嗎?

Ludovic Slimak:5月3日的論文解釋說,我們所認為的從近東到歐洲的第一次智人殖民浪潮實際上是三次浪潮的最後一次。在這個過程中,智人與尼安德特人斷斷續續地互動了幾千年。這是歐洲大陸直到東地中海海岸的一個大視圖,它聲稱我們錯過了一些巨大的東西,我們在羅訥河穀看到的隻是對早期智人在歐洲大陸存在的誤解的可見冰山。

如果沒有我們在過去一年半中發表的其他論文,這些發現是不可能的。第一個是“現代人類入侵尼安德特人的領地”,表明我們早在54000年前就在羅納河穀發現了智人,而我們認為對於整個歐洲大陸來說,智人應該在45000到42000年前到來。我們發表了另一篇重要論文,“歐洲第一批現代人類的弓箭技術”,給出了這些社會的技術和文化背景。同樣,我們聲稱弓箭技術在歐亞大陸的出現比先前估計的要早40,000年。

你通過比較法國格羅特曼德林和黎巴嫩Ksar Akil的燧石,並偶然發現一顆非常特殊的臼齒,得出了第一篇論文的那些結論。

是的,我們研究了數以千計的石器,它們來自東地中海沿岸的羅納河穀和黎凡特地區,Ksar Akil遺址。

當我打開哈佛Ksar Akil的文物箱時,我突然意識到這正是我所說的羅訥河穀的尼羅人。在這一點上,所有的技術過程,所有的生產階段,在這兩個地方都是完全相同的,在同一時間表中。正是這兩個地區工具技術的相似階段,讓我相信它們是在三次不同的殖民浪潮中從近東傳播到歐洲的。

這個精確的知識和傳統社區推斷,尼祿人實際上是歐洲早期智人遷徙的考古學跡象,遠遠早於預期,我在2017年發表了這些結論。

幾年後,我們分析並發表了30多年來在曼德林發現的9顆人類牙齒。它們來自這個洞穴42,000年到120,000年的不同時期。在這個年齡,所有這些牙齒應該隻來自尼安德特人。但事實並非如此。後來在2020年的一天,當法國CNRS研究中心的克萊門特·紮諾利正在查看收集的數據時,一顆斷了的臼齒上的數字躍入他的眼簾:“哦,這顆牙齒太迷人了,”他想,“它不是尼安德特人。這是一個古老的智人,一個古老的智人。”

為了證實這種預感,我們的團隊使用了非常高分辨率的微型CT掃描,然後對牙齒進行了統計。根據克萊門特·紮諾裏的說法,我們百分之百確定這是智人,而不是隨機的智人——古代智人。

讓我們轉向格羅特·曼德林,他是智人早期殖民歐洲的關鍵見證人之一。你能給我們描述一下嗎?作為一名考古學家,你能告訴我們你第一次走進它的時候,你的印象是什麽?

嗯,我們叫它格羅特曼德林,意思是洞穴。但這不是一個洞穴,這是一個岩石避難所。這就是它保存完好的原因。當你在洞穴中時,你通常會為保存而掙紮。但在這種情況下……它是一個拱形岩石避難所,向北開放,懸於羅訥河穀之上。從考古學的角度來看,羅訥河穀非常重要的是它強烈、寒冷的北風——西北風。

在我研究的那個時期,西北風已經刮起來了。當時,歐洲的氣候是極地氣候,所以沒有樹木,植被也很少。當西北風吹起時,它帶走了羅訥河穀河流中的沙子和淤泥,並將其扔進岩石掩蔽處,年複一年地沉積下來。

我喜歡說這就像龐貝城,但不是一個災難性的事件,我們有沙子和淤泥。而不是一個事件,我們有12個事件:12個主要的考古時期,從氣候非常溫暖的時期,最後的間冰期,到42,000年前尼安德特人的滅絕。

我第一次去那裏是在1998年。我是一個25歲的年輕人,被一個剛剛開始在那裏工作的團隊邀請。我想把我的博士學位奉獻給這些收藏品,這些收藏品之所以引人注目,是因為該地區所有其他考古遺址在50或100年前就已經用鎬挖掘過了。

這種當時普遍采用的粗糙挖掘方法有兩個影響:一方麵,它阻止了考古學家發現更精細的人工製品,如燧石箭頭和所有微小的燧石副產品,這些對了解這些古代工藝至關重要。另一方麵,它也將截然不同但毫無關係的材料混合在一起。

相比之下,曼德林遺址是一個未被觸及的獨特的地方——與我以前見過的任何地方都不同。

你的研究表明尼安德特人和智人斷斷續續地共存了幾千年。你認為他們的關係怎麽樣?

在追溯到54000年前的第一波浪潮中,我們在Grotte Mandrin中看到的是,智人群體必須停留一代人,大約40年。他們在尼安德特人的領土上,但他們不會在那裏呆12000年。在那之後,我們會有其他的尼安德特人。

他們之間的關係是一個有趣的問題,因為當你查看歐洲任何早期智人的DNA時,我們會發現所有這些早期智人都有尼安德特人的DNA。但是如果我們關注最後的尼安德特人,我們會發現沒有一個尼安德特人有最近的智人DNA。

發生了什麽事?為什麽歐洲所有的智人都有尼安德特人的DNA,而沒有一個尼安德特人有智人的DNA?所以我們從克勞德·列維·施特勞斯的《親屬關係的基本結構》中知道,社會的繁衍問題不是愛的問題。這是一個種群間交流和結盟的問題。

這意味著當兩個群體相遇時,交換基因對他們來說非常重要。我們從DNA中知道他們是如何做到的,這對尼安德特人和智人都是普遍的:通過女性的流動性。那意思就是:“我姐去你組,你姐來我組。”就這樣,我們將建立一個聯盟——我們稱之為patri-locality。但是如果你姐姐來我的組,我姐姐就得來你的組。我不能用弗林特或10匹馬來交換你的妹妹。

我在《我愛你,我也不愛你》中解釋的是,對於智人和尼安德特人來說,就是:“你把你的妹妹給了我,但我沒有把我的給你。”這種情況很少見,但確實會發生。我們看到這種情況的一個可能的例子是,當人群之間發生全麵戰爭時,一個群體會試圖消滅另一個群體。但事實上,這不是真正的種族滅絕,因為當這種情況發生時,傳統上他們所做的是留下孩子和女人,然後他們和這些女人生孩子。

另一種情況可能是,這兩個群體關係非常好,當你看到新鮮血液到來時,你很高興,因為你是一個非常小的群體,非常孤立,突然你看到一個新的群體,說:“哦,有新鮮血液來了”——這是非常好的消息。

這兩個群體當然試圖交換基因,但我們從DNA中知道,智人和尼安德特人被30萬到50萬年的基因差異所分隔,我們所說的他們之間的生育力非常有限。這意味著,如果他們有孩子,例如,那些孩子可能是男孩,不育或無法生存。所以我會說,很有可能這兩個種群在歐洲相遇並試圖交換基因,但這隻起了部分作用。

鑒於智人自詡擁有技術優勢,尤其是弓箭,你認為他們為什麽花了這麽長時間才在歐洲紮根?

嗯,我不知道智人是否比尼安德特人享有技術優勢,但他們的工具肯定更有效率。客觀地說,弓箭在許多方麵比長矛更有效,我們從所有的人種學數據中都知道這一點。

但我認為,武器的問題根本不是為什麽一個民族能夠留在一片領土上的問題。我認為,當一個群體到達一個地區時,主要的問題是:“我還能建立什麽樣的社會關係?”

我們麵對的不是尼安德特人和智人之間的全麵戰爭。我認為我們正在處理最終沒有解決的人文學科之間的相互關係。

我還想補充一點,雖然智人的工具可能更有效,但尼安德特人的工具更獨特。如果你從智人那裏拿工藝品,比如50到10萬年前的100件工具或者100塊打火石,之後的10000件工具或者打火石就一模一樣。人們頭腦中有一個非常清晰的計劃,不管自然地理、環境、氣候如何,他們都複製同樣的東西。

但是如果你拿一個尼安德特人的工具做比較,然後你在同一層,同一社會中分析一百萬個之後,他們都是完全不同的。每個工具都是一個特定的創造。穴居人有著驚人的創造力。在我們的祖先和當代社會中,也完全沒有標準化。

最終,這表明,也是我在我的最後兩本書《赤裸的尼安德特人》和《最後的尼安德特人》中試圖表明的是,我們把所有的幻想都投射到了人類身上,說:“看,我們一直是種族主義者,事實上,尼安德特人和我們一樣。”但是我在洞穴中度過的30年和我看到的數以百萬計的火石講述了一個不同的故事。這根本不是像我們一樣的人類。

雖然你的科研同事認為你的研究雄心勃勃,但並不是每個人都信服。你說有100%的把握確定那顆斷裂的臼齒,但其他人會說它也可能是一顆年輕尼安德特人的異形牙齒。同樣,一些人懷疑我們在Grotte Mandrin發現的複雜工具,chtelperronian工具,是現代人而不是尼安德特人的手工藝品。你對它們的回答是什麽?

法國曆史學家埃馬紐埃爾·托德曾說,他年輕時非常失望,因為他認為思想會在知識鬥爭中消亡。你知道,你有一個巨大的鬥爭,一個想法會贏,另一個會死。最後,他意識到這個想法會隨著提出這個想法的人而消失。

所以我們不會改變在這個問題上工作了40年或50年的人的想法。你知道,舊石器時代晚期(50,000年至12,000年前)的結構最後一次由abbey Breuil在1906年確定,因此120年來沒有重大變化。我不會等著所有的研究人員說,“你改變了一切,這太棒了。”

要回應的非常重要的是,比如說,研究不明確,隻基於一顆牙齒的異議。嗯,不,不隻是一顆牙齒,而是數百萬顆火石。

即使我們沒有任何人類遺骸,我們也能夠將這些人工製品鑒定為智人。“比如說,對於奧瑞納人(35000年前)或原始奧瑞納人(42000年前),我們已經多年沒有牙齒了。現在,我認為我們在整個歐洲有兩三顆,在黎凡特有兩三顆非常孤立的牙齒,但是在我們發現這些牙齒之前,每個人都很高興,並且說:“很明顯,這絕對是智人,因為我們與近東有聯係。"

至於《三次浪潮》一文試圖解釋的內容,我們必須將其視為一個非常全麵的概述,並且是在歐亞大陸西部的尺度上——而不是在羅訥河穀或一顆牙齒的尺度上。這是一個重大的曆史事件,我們必須以這樣的尺度來看待它。

随机阅读

- 逆水寒80級武器全特效展示 逆水寒80級武器動態展示

- 《霍格沃茨之遺》46分鍾視頻 掀示角色建坐戰戰役

- 赤痕夜之儀式食物回血量是多少 赤痕夜之儀式食物回血量統計攻略

- 英雄聯盟元素女皇奇亞娜什麽時候可以買 lol元素女皇奇亞娜商城上架時間

- 三國誌戰棋版鍾毓強度怎麽樣

- 《殺手5:赦免》契約模式曝光 挑戰一切不可能

- 既能殺怪退敵又是好友親朋《龍權齊國》辱物體係上線

- 瘋狂梗傳酒醉藝術家怎麽過關

- 繽紛逝世日會《閃爍熱熱》2019逝世日活動到臨

- lol電玩女神凱特琳至臻皮膚能用電玩幣兌換嗎 lol凱特琳至臻皮膚要多少個電玩幣

- 原神七聖召喚成就有哪些

- 霸氣側露《合金裝備崛起:複仇》主角新圖公布

- PS VR2齊新飽吹片公開 視聽觸覺齊圓位進級

- 《戰神:諸神傍早》遊戲總監切磋本做詼諧元素設念

热门排行

- 《符文:諸神傍早》新截圖/飽吹視頻/民圓建設公布

- 2017年智能電視爆發臨界點 AdTime解鎖未來八大發展趨勢

- 或許正在中國著名度低 但《麥登橄欖球》係列銷量衝破1.3億套!

- 《終究胡念:怯氣啟迪錄》枯獲AppStore年度趨勢遊戲

- 《暗中之魂》重製版/本版對比視頻 遊戲繪眼進步有多大年夜?

- 肉鴿迷宮探索遊戲《超古代兵器霍莉》公布新預告

- 戰田康宏《小龍咖啡館》聯動策劃短篇漫繪公開

- 俄羅斯製作首張月球3D地形圖 以協助確定宇航員在月球的登陸地點

- 《SNK女搏鬥家大年夜治鬥》女角服拆掀示視頻 去大年夜飽眼禍吧!

- 垁濉旈湼涓氬埄鎭€庝箞緇撶畻 鍒€濉旈湼涓氬埄鎭粨綆楁柟寮忎粙緇?*****https://img.99danji.com/uploadfile/2019/0626/20190626034226744.jpg