- 当前位置:首页 >定安縣 >2023年13項創紀錄的太空發現

游客发表

JWST觀測到的星團IC 348,它發現了三顆“失敗之星”褐矮星。(圖片鳴謝:uux.cn/美國國家航空航天局、歐空局、加空局、STScI、K. Luhman(賓夕法尼亞州立大學)和C. Alves de Oliveira(歐洲航天局))

(神秘的地球uux.cn)據美國太空網(基思·庫珀):

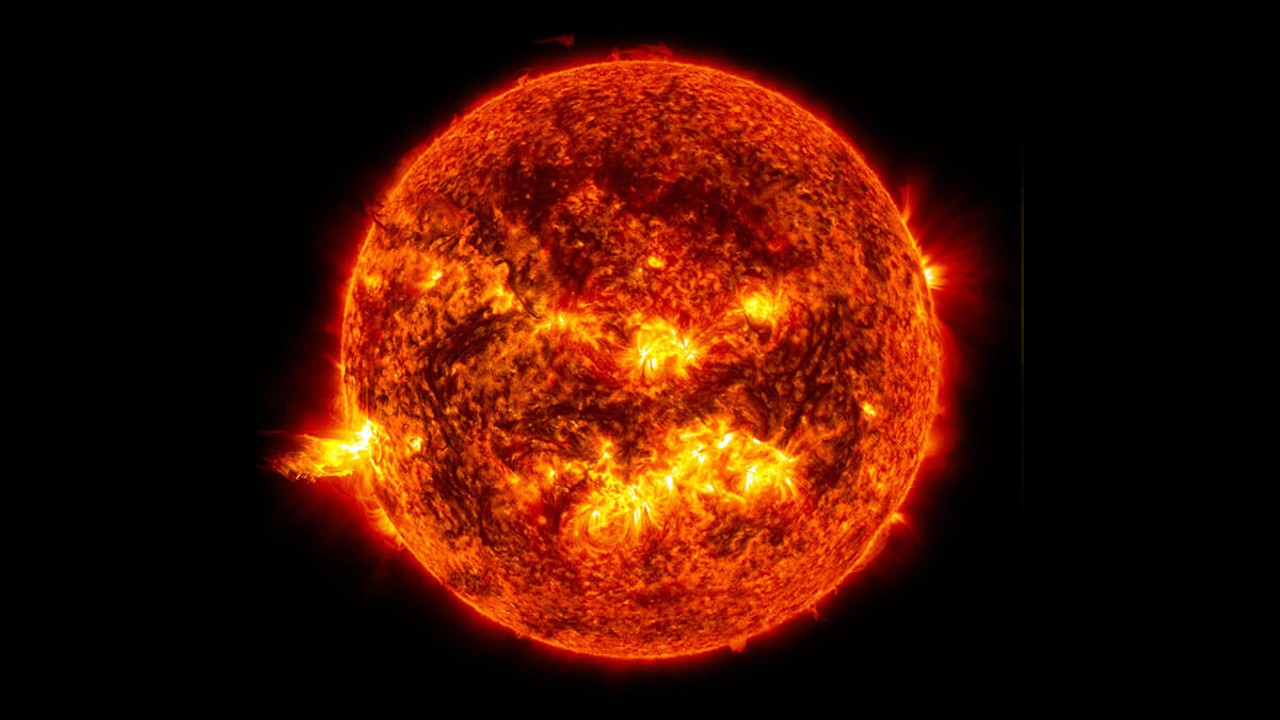

1.來自太陽的最強的光

在2023年創下的新天文記錄中,有一項宣布是有史以來看到的來自太陽的最高能量伽馬射線,比之前看到的還要強大一個數量級。

密歇根州立大學的天文學家Mehr Un Nisa是在《物理評論快報》上描述這一發現的作者之一,他在一份聲明中說:“太陽比我們知道的更令人驚訝。”

此前,美國國家航空航天局的費米伽馬射線太空望遠鏡已經探測到來自太陽的能量高達200千兆電子伏(GeV,2000億電子伏)的伽馬射線。退一步說,那是令人難以置信的精力充沛。這些伽馬射線是宇宙射線與太陽大氣層碰撞時產生的,宇宙射線是來自深空的粒子,幾乎以光速移動。然而,位於墨西哥的高海拔切倫科夫天文台(HAWC)的觀測結果已經正式超過了這一數字。

太陽的圖像。(圖片鳴謝:uux.cn/美國國家航空航天局/SDO)

HAWC能夠間接探測伽馬射線。當伽馬射線光子進入地球大氣層時,它必然會與大氣分子相撞,將分子粉碎,形成亞原子粒子雨。這些雨落在HAWC上,這是一種有趣的望遠鏡:它由300個水箱組成,每個水箱裝滿200公噸的水。伽馬射線和分子碰撞產生的亞原子粒子運動速度如此之快,以至於當它們進入水中時,它們實際上比光在水中的速度更快(比在真空或空氣中的速度略慢)。亞原子粒子產生閃光,一種視覺上相當於音爆的東西,稱為切倫科夫輻射。

HAWC的數據揭示了來自太陽伽馬射線的亞原子粒子,能量約為1萬億電子伏特(1萬億電子伏特,或TeV),少數粒子的能量高達近10 TeV。

“在查看了六年的數據後,發現了過量的伽馬射線,”Nisa說當我們第一次看到它的時候,我們就像,'我們肯定搞砸了,太陽不可能在這樣的能量下如此明亮。'"

盡管確切的機製尚不清楚,但宇宙射線也被認為是這些伽馬射線的原因,它穿透了太陽可見表麵以下1000公裏(620英裏),在那裏它們與隱藏的磁場相互作用。因此,檢測這些伽馬射線也許能告訴我們一些關於太陽表麵下發生的事情。

然而,盡管這些伽馬射線是有史以來最強的太陽射線,但它們並不是從整個宇宙中探測到的最強的射線。這一記錄要追溯到2021年中國大型高海拔空氣簇射天文台探測到的伽馬射線,它具有令人難以置信的1.4萬億電子伏特(1.4萬億電子伏特,PeV)的能量,來自宇宙深處的某個地方。

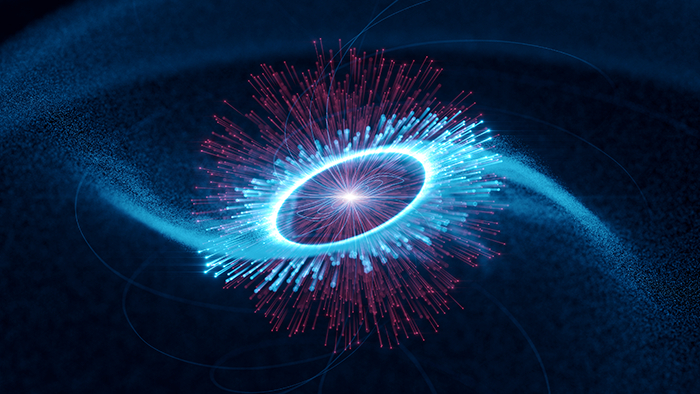

2.船帆座脈衝星打破了伽馬射線能量記錄

藝術家對中間的船帆座脈衝星及其磁氣圈的印象,磁氣圈的邊緣由亮圈標出。向外行進的藍色軌跡代表加速粒子的路徑。這些粒子通過與磁層中發射的紅外光子(紅色)碰撞,沿著旋轉的螺旋臂產生伽馬輻射。(圖片來源:uux.cn/DESY科學傳播實驗室)

2023年探測到了更多破紀錄的伽馬射線,探測到的光子來自船帆座超新星遺跡內的脈衝星,其能量達到20 TeV。

脈衝星是一種旋轉的中子星,由曾經在超新星爆發中爆炸的大質量恒星的殘骸組成。脈衝星通常在無線電波長下可以被探測到,但其中一些也會發出伽馬射線,這被認為是由電子圍繞該現象的強磁場線旋轉產生的。

脈衝星發出的伽馬射線可以用強度和能量的光譜來表示。在大多數情況下,這些伽馬射線能量高達幾百GeV,超過這個值就有一個截止值。偶爾,我們會看到一顆脈衝星穿過這個截止線——蟹狀星雲中的脈衝星已經被觀察到發出峰值為1 TeV的伽馬射線。

然而,蟹狀星雲脈衝星的頂峰已經被探測到的來自船帆座超新星遺跡中一顆脈衝星的伽馬射線徹底擊碎。這一發現是由納米比亞的高能立體係統(HESS)發現的。這些伽馬射線遠遠高於通常的GeV截止值,這意味著我們對電子如何在強磁場中加速的理解是不完整的。

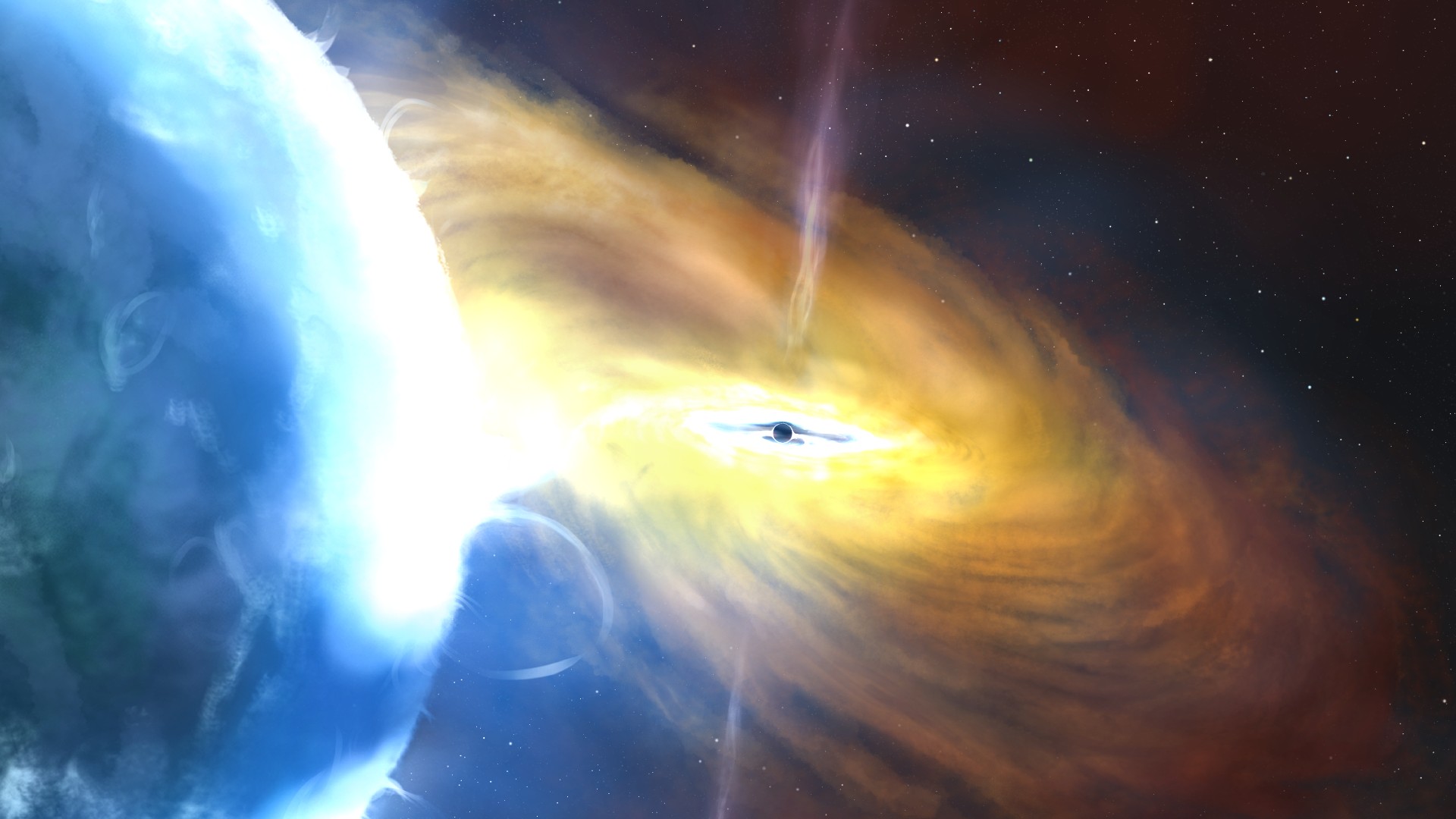

3.宇宙最大的爆炸

一個巨大的熾熱氣體漩渦中心的黑洞。(圖片鳴謝:uux.cn/約翰·a·佩斯)

根據5月份在《皇家天文學會月報》上公布的新研究,有史以來最強烈、持續時間最長、最強大的爆炸——比任何已知的超新星亮10倍,甚至現在仍在爆發——是在一個星係中發現的,該星係的光已經向我們傳播了80億年。

編目為AT2021lwx的爆炸事件是由加利福尼亞州的Zwicky瞬態設施和夏威夷的小行星地球撞擊最後警報係統(ATLAS)共同發現的,該係統尋找天空中的瞬態事件,可以是從移動的小行星到燃燒的宇宙爆炸。

英國南安普頓大學的塞巴斯蒂安·霍尼格在一份聲明中說:“一旦你知道了該物體的距離以及它在我們看來有多亮,你就可以計算出該物體在其源頭的亮度。”"一旦我們完成了這些計算,我們意識到這是非常明亮的."

在它最亮的時候,2021lwx的亮度比我們的太陽亮兩萬億倍。天文學家懷疑AT2021lwx不是一顆爆炸的恒星,因為這種爆炸在幾周或幾個月後會減弱,而是一個超大質量的黑洞,消耗著巨大的氣體雲——可能比太陽本身大一千倍。天文學家稱之為潮汐破裂事件;以前從未目睹過如此規模的事件。氣體雲被黑洞類似老虎鉗的重力潮汐力撕裂,發送衝擊波在受折磨的雲內回蕩,並釋放出巨大的能量。

南安普敦大學的菲利普·懷斯曼說:“隨著新的設施,如薇拉·魯賓天文台的空間和時間遺產調查在未來幾年上線,我們希望發現更多這樣的事件,並對它們有更多的了解。”。“可能這些事件雖然極其罕見,但非常活躍,是星係中心如何隨時間變化的關鍵過程。”

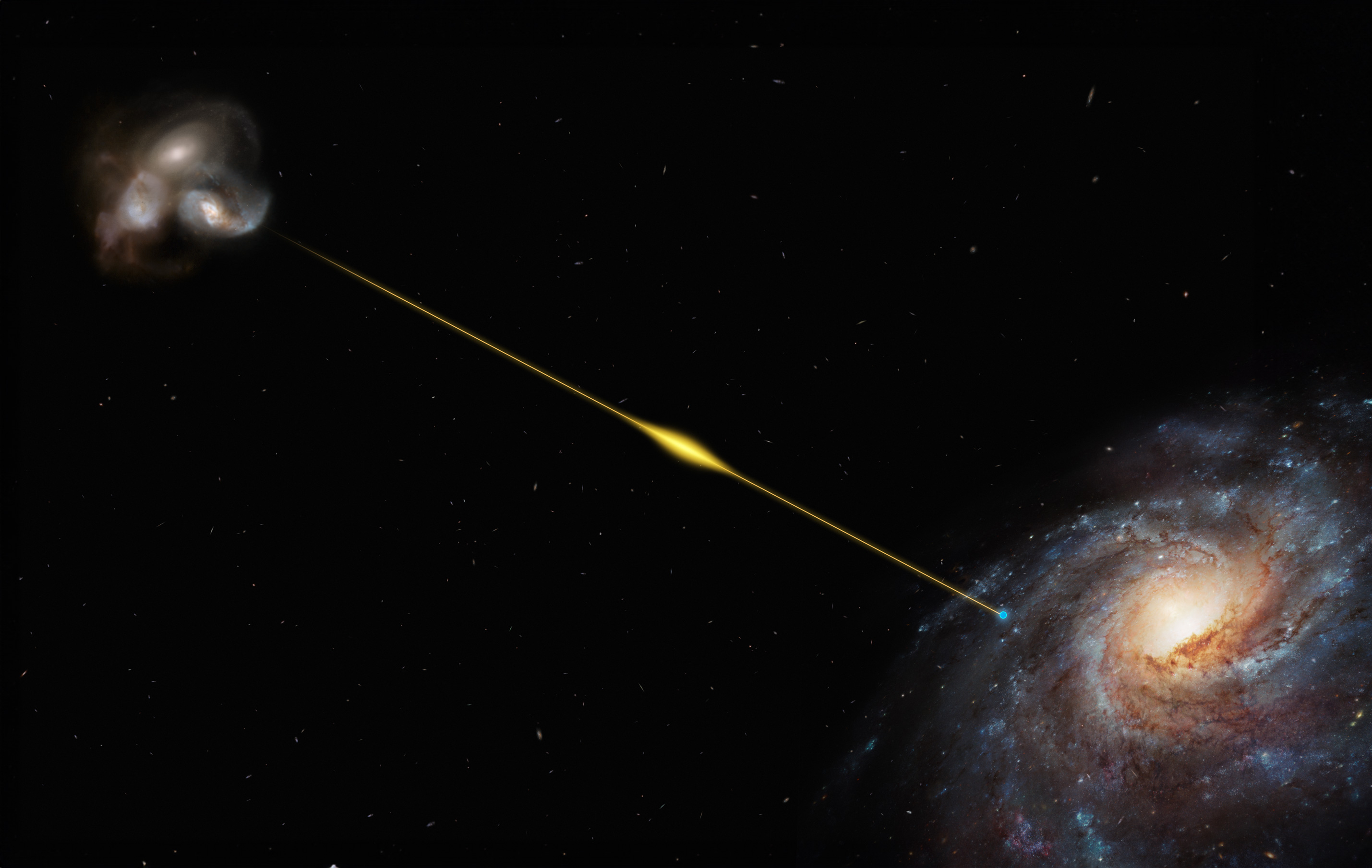

4.最遠的快速射電爆發

一幅插圖顯示了快速射電爆發逃離三個碰撞的星係並傳播到銀河係。(圖片鳴謝:uux.cn/ESO/M. Kornmesser)

有史以來探測到的最遙遠的快速射電爆發(FRB)是在2023年發現的。

10月19日出版的《科學》雜誌上的一篇報道描述了2022年6月19日,一個FRB如何被發現在太空中旅行了巨大的80億年。

FRB很神秘。它們是短暫的無線電波爆發,持續時間隻有幾毫秒,但在這短暫的時間裏,它們能釋放出相當於我們的太陽30年的能量。沒有人知道是什麽產生了它們;人們經常看到它們在宇宙中隨機爆炸。有時,他們甚至被視為重複。磁星是極具磁性的中子星,是主要的懷疑對象。

破紀錄的爆發是由澳大利亞平方公裏陣列探路者(ASKAP)探測到的,該陣列由36個射電碟形天線組成。ASKAP精確定位了爆發的位置,編目為FRB 20220610A,然後允許智利的甚大望遠鏡跟蹤並確定源是一個由兩三個碰撞星係組成的係統,我們看到它們是80億年前的。

因為FRB 20220610A必須穿越這麽多的空間才能到達我們這裏,它遇到了許多生活在星係間空間的流氓電子。電子竊取了一些無線電波的能量(取決於波長),導致無線電信號稍微分散。FRB的信號越分散,通過的電子就越多。因此,色散的測量可以告訴我們隱藏的原子物質,否則無法檢測。

澳大利亞Swinburne大學的Ryan Shannon在一份聲明中說:“雖然我們仍然不知道是什麽導致了這些大規模的能量爆發,但這篇論文證實了快速無線電爆發是宇宙中的常見事件,我們將能夠利用它們來檢測星係之間的物質,並更好地了解宇宙的結構。”

5.21厘米線的最遠檢測

印度浦那的巨型微波射電望遠鏡。(圖片來源:uux.cn/美國國家射電天體物理學中心)

與中性氫氣相關的最遙遠的無線電發射探測是在2023年實現的,發現了來自一個星係的無線電波,我們認為它在88億年前就存在於宇宙中。

21厘米線,或21厘米線,是整個射電天文學中最基本的波長。它被用來研究星係和整個宇宙中氫氣的分布。射電望遠鏡定期觀測我們銀河係和現代宇宙中其他星係的21厘米線。然而,遙遠宇宙中的星係通常太暗,在這個波長下無法被探測到。

但是有一個星係,編目為SDSSJ0826+5630(這個名字意味著它是新墨西哥州阿帕奇角天文台斯隆數字巡天的一部分發現的,其他數字是它的坐標),具有優勢。它的光,包括它的無線電發射,被一個介入的引力透鏡放大了——這是一個巨大的物體引起的空間扭曲,在這種情況下是一個巨大的星係,位於前景中。

印度科學研究所的Nirupam Roy在一份聲明中說:“這有效地將信號放大了30倍,使望遠鏡能夠捕捉到它。”

這個透鏡化的21厘米無線電信號是由印度的巨型Metrewave射電望遠鏡探測到的。包括羅伊在內的天文學家能夠根據21厘米信號的強度推斷出SDSSJ0826+5630中的氣體量。他們得出結論,SDSSJ0826+5630以中性氫氣的形式包含的質量是恒星的兩倍。

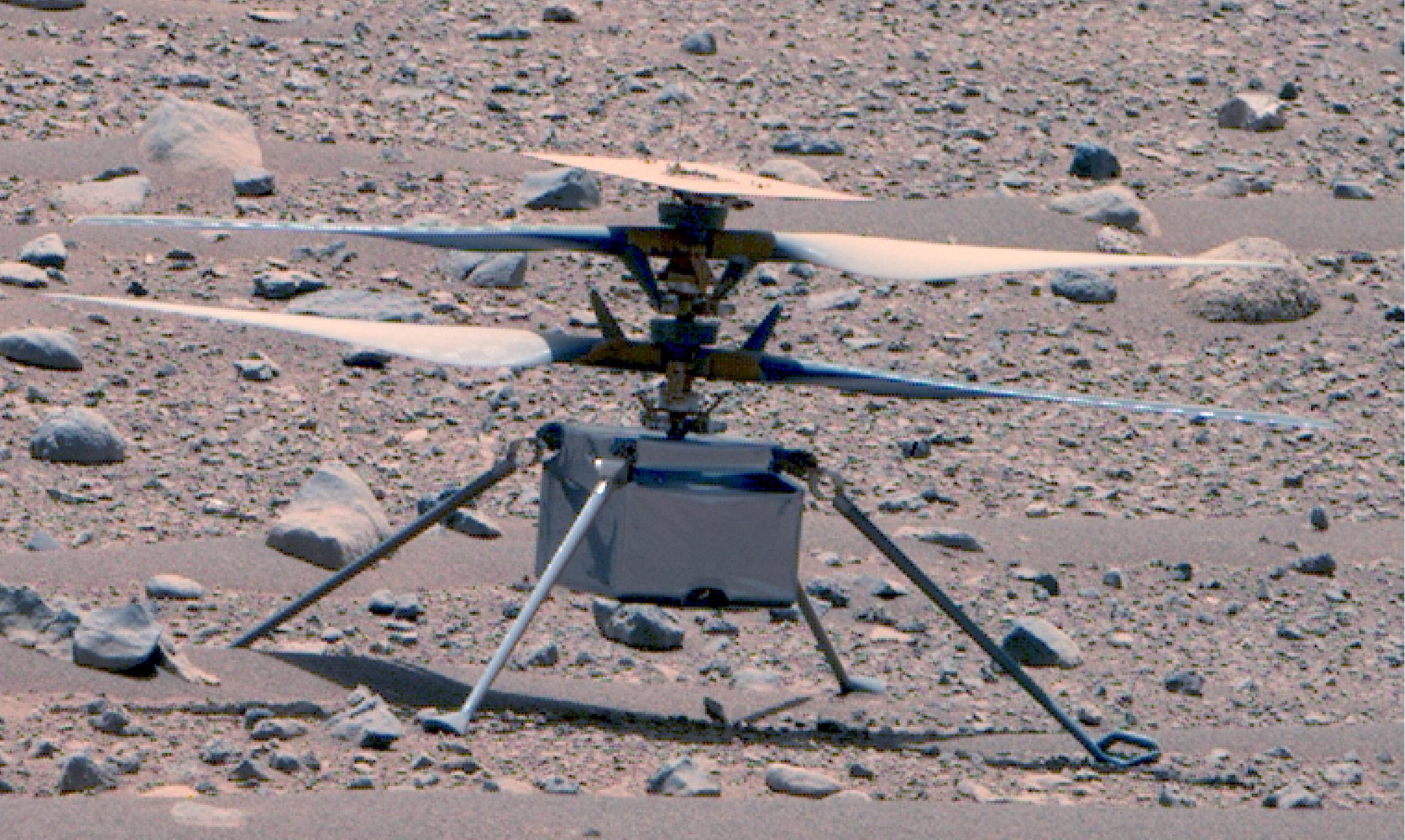

6.獨創號以創紀錄的速度傳播

美國國家航空航天局的獨創號火星直升機,由該機構的毅力漫遊者於2023年4月16日拍攝。火星車使用Mastcam-Z儀器拍攝了這張增強的彩色圖像。(圖片鳴謝:uux.cn/美國國家航空航天局/JPL-加州理工/亞利桑那州立大學/MSSS)

由於是火星上唯一的直升機,美國國家航空航天局的獨創號直升機隻有自己的記錄要打破,但它繼續打破它們是對過去和現在仍然是一個真正的實驗性任務的長壽的證明。

9月16日,“獨創號”進行了第59次飛行,這是迄今為止飛行時間最長的一次,在一個地點上空盤旋了142.59秒。然後,它在10月19日的第63次飛行中匹配了這一持續時間,在此期間,它還飛越了陸地579米(1901英尺),這是它在一次飛行中覆蓋的第三大距離(最遠飛行記錄是2022年4月19日的704米/2310英尺)。

自2021年2月與毅力號火星車一起抵達火星以來,截至12月17日,獨創性已經飛行了67次。它在火星空氣中總共停留了121.1分鍾,已經飛行了15.3公裏(9.5英裏),在空中高達24米(78.7英尺)。

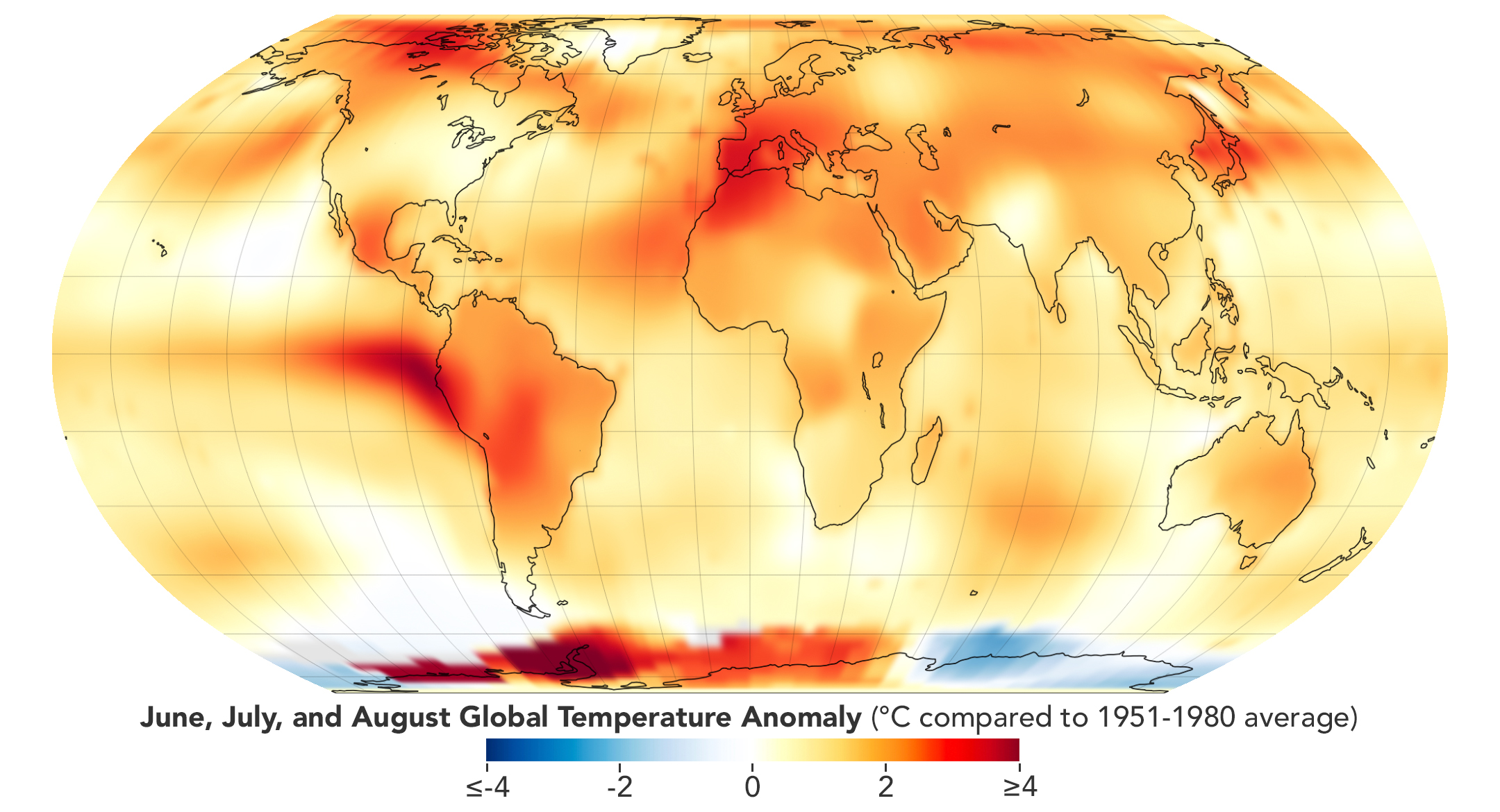

7.美國國家航空航天局證實了有記錄以來最熱的夏天

一張紅色、黃色和橙色陰影的地圖,描繪了與1951年至1980年的基線平均值相比,2023年氣象夏季的全球溫度異常。(圖片來源:uux.cn/美國國家航空航天局地球天文台/勞倫·多芬)

並非所有的記錄都是受歡迎的成就。

美國國家航空航天局的戈達德太空研究所(GISS)證實,自1880年有溫度記錄以來,2023年的北半球夏季經曆了最溫暖的夏天,這是人類導致的全球變暖加上厄爾尼諾效應的結果,厄爾尼諾效應有助於提高海水溫度。

GISS的科學家通過將全球氣溫與1950年至1980年間的夏季平均氣溫進行對比。他們發現,六月、七月和八月的總氣溫比1950年至1980年的平均氣溫高0.23攝氏度(0.41華氏度)。僅8月份就比往年高1.2攝氏度(2.2華氏度)。這聽起來可能不多,但減緩氣候變化的努力依賴於將全球變暖保持在比工業化前平均水平高1.5攝氏度以下。

“2023年夏天創紀錄的溫度不僅僅是一組數字——它們會導致現實世界的後果,”美國國家航空航天局管理員比爾·納爾遜在一份聲明中說。這些後果包括在加拿大、希臘和夏威夷等國家發生的巨大野火,以及席卷歐洲大陸、日本、南美和美國的致命熱浪。

“不幸的是,氣候變化正在發生,”GISS主任、氣候科學家加文·施米特說。“我們說過會發生的事情正在發生,如果我們繼續向大氣中排放二氧化碳和其他溫室氣體,情況會變得更糟。”

8.南極海冰創曆史新低

南極洲周圍海冰數量的季節性變化。(圖片鳴謝:uux.cn/美國國家航空航天局)

2023年有更多令人沮喪的氣候消息,美國國家航空航天局和科羅拉多大學博爾德分校的國家冰雪數據中心(NSIDC)的聯合研究發現,南極水域的海冰數量創下曆史新低。此外,在北極,情況也好不到哪裏去。科學家發現它展示了有記錄以來第六低的海冰測量值。

海冰範圍被定義為海冰覆蓋比例至少為15%的海洋區域。

科學家利用衛星數據跟蹤兩個半球極地地區的海冰,發現9月10日南極海冰僅覆蓋了1696萬平方公裏(650萬平方英裏),是有史以來最低的。上一次低點出現在1986年,當時海冰覆蓋麵積比最新數據高出103萬平方公裏(39.8萬平方英裏)。

在北極,海冰甚至更少(盡管不是創紀錄的低水平),9月19日,冰凍水域縮小到隻有423萬平方公裏(163萬平方英裏)。這比1981年至2010年期間的平均水平少了199萬平方公裏(77萬平方英裏)。

“這是南極海冰麵積創紀錄的新低,”NSICD的沃爾特·梅爾在一份聲明中說。"與任何一個地區相比,幾乎整個大陸的海冰增長都很低."

海冰的消失是人類引起的全球變暖導致溫度上升的結果,這一過程可能會迅速陷入惡性循環。冰能有效地將太陽能反射回太空,所以冰越少,反射出去的太陽能就越少。反過來,地球變暖。此外,冰越少,暴露在外的深色海洋部分就越多,這樣可以更有效地吸收太陽能。這最終會提高海洋溫度,導致海冰減少——等等。

9.宇航員打破在太空停留時間的美國國家航空航天局記錄

弗蘭克·盧比奧在國際空間站的圓頂艙。(圖片鳴謝:uux.cn/未來)

美國國家航空航天局宇航員Frank Rubio無意中在2023年創造了曆史,成為第一個在國際空間站度過一整年的美國人。盧比奧與宇航員謝爾蓋·普羅科普耶夫和德米特裏·彼得林一起發射升空,加入遠征67隊。這三人計劃在六個月後返回地球,但是他們的聯盟號太空艙發生冷卻劑泄漏,這意味著他們不得不在國際空間站呆上一年多。三人最終返回地球,在太空度過371天後,於2023年9月27日在哈薩克斯坦著陸。

盧比奧打破了美國國家航空航天局宇航員馬克·範德黑在2021-2022年(在太空停留355天)和斯科特·凱利在2015-16年(在太空停留340天)創下的紀錄。然而,盧比奧距離全球紀錄保持者——已故宇航員瓦列裏·波利亞科夫還有一段距離,他在1994年至1995年間在俄羅斯和平號空間站度過了437天。

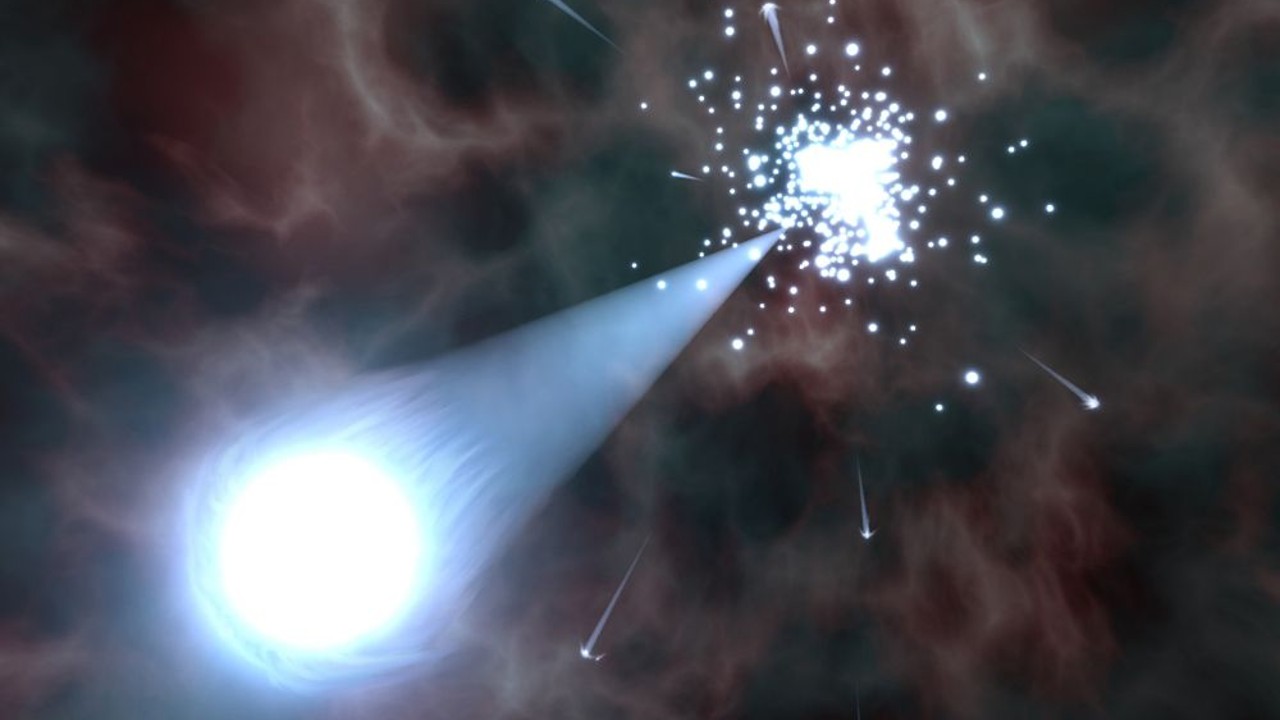

10.這顆白矮星是星際速度惡魔

一顆失控的恒星從密集的星團中被噴射出來的插圖。(圖片鳴謝:uux.cn/tomo hide Wada/四維數字宇宙計劃(4D2U),NAOJ)/Science/AAAS)

今年7月,天文學家仔細研究了歐洲航天局(European Space Agency)的蓋亞衛星(Gaia satellite)收集的恒星運動數據,揭示了有史以來最快的逃逸恒星在我們的星係中加速飛行。

發現了六顆新的超高速恒星,其中兩顆——編目為J0927-6335和j 1235-3752——是迄今為止見過的速度最快的恒星,分別以每秒2285公裏(510萬英裏/小時)和每秒1694公裏(380萬英裏/小時)的速度穿越太空。具體來說,J0927-6335可以在一小時內繞地球694圈——也就是說,沒有克裏斯托弗·裏維斯的《超人》那麽快,但仍然相當快。

恒星是白矮星,它是類似太陽的恒星的核心,已經停止了內在的融合反應,外層已經爆裂,並且已經過期。天文學家懷疑白矮星曾經屬於雙星係統,白矮星的伴星在一次災難性的超新星爆炸中爆炸,給了白矮星一個強大的打擊。

“這些恒星非常特別,因為它們比銀河係中的普通恒星運行得快得多,”哈佛-史密森天體物理中心的卡裏姆·艾爾-巴德裏告訴Space.com。"因為它們比星係逃逸速度快,它們很快就會被發射到星係際空間."

11.迄今為止探測到的最古老的超大質量黑洞

藝術家對超大質量黑洞驅動的類星體的印象(圖片來源:uux.cn/ESO/M. Kornmesser)

作為有史以來最昂貴的望遠鏡,詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(JWST)經常打破新的天文記錄,其中一個突出的發現是宇宙中已知存在的最遙遠的超大質量黑洞。

JWST在一個名為CEERS 1019的星係中發現了黑洞,我們認為它存在於大約133億年前(宇宙大爆炸後僅5.7億年)。黑洞的質量大約是太陽質量的900萬倍,或者說大約是我們銀河係中心超大質量黑洞的兩倍。

CEERS代表宇宙演化早期發布科學,是一個研究項目,旨在利用JWST的力量,識別宇宙中最遙遠的星係。CEERS團隊也在研究更遙遠星係中的其他幾個候選黑洞,但尚未得到驗證。這些超大質量黑洞是如何形成並如此快速增長的,這是一個謎。黑洞之所以可見,是因為它們正貪婪地從周圍明亮的熱氣盤中進食。

在CEERS 1019的情況下,該星係看起來形狀不規則,有三個明亮的團塊,可能是由於兩個或更多星係的融合導致大量物質被送往黑洞而形成的畸形。

“星係合並可能是助長這個星係黑洞活動的部分原因,這也可能導致更多的恒星形成,”羅切斯特理工學院的Jeyhan Kartaltepe在一份聲明中說。

然而,如果它確實是作為一個小的恒星質量的黑洞開始生命的話,似乎沒有足夠的時間讓黑洞增長到900萬個太陽質量。相反,科學家們推斷,黑洞一定是以一顆大種子的形式開始生命的,或許它本身的質量是我們太陽的數萬倍。這個潛在的種子可能是由一團巨大氣體的直接引力坍縮形成的。目前這隻是一個有一些間接證據的理論,但是JWST的觀察讓我們更接近一些答案。

12.行星還是失敗的恒星?JWST發現最小的褐矮星

這幅圖像顯示了褐矮星ISO-Oph 102,或Rho-Oph 102,位於Rho蛇夫座恒星形成區。它的位置用十字準線標出。這幅可見光圖像是由數字化巡天2號的部分圖像生成的。圖片發布於2012年11月30日。(圖片鳴謝:ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/數字化巡天2。鳴謝:uux.cn/大衛·德·馬丁)

並不是每個新的天文記錄都必須是最大的或者最遙遠的。在天平的另一端,JWST發現了迄今為止發現的最小的褐矮星,它的質量隻有木星的三到四倍,與一些行星的大小相同。

天文學家利用JWST在星團IC 348中發現了棕矮星,以及其他質量不到木星八倍的棕矮星。IC 348在一千光年之外的英仙座分子雲中被發現。

“你會在每本天文學教科書中發現一個基本問題,最小的恒星是什麽?這就是我們試圖回答的問題,”賓夕法尼亞州立大學的凱文·盧曼在一份聲明中說。盧曼是一篇描述褐矮星發現的論文的第一作者,這篇論文發表在12月13日的《天文雜誌》上。

棕矮星通常被稱為失敗的恒星,因為它們像恒星一樣通過氣體星雲直接聚結而形成,但它們的體積較小,這意味著它們沒有足夠的質量來產生氫核聚變所需的核心溫度——這是恒星的明顯特征。(不過,有些棕矮星確實在短時間內成功融合了氘。)

這顆破紀錄的棕矮星不可能是在被噴射之前形成於恒星周圍圓盤中的流氓行星,因為它(和IC 348本身)隻有大約500萬年的曆史。對於一顆氣態巨行星來說,沒有足夠的時間以傳統方式在恒星周圍形成,然後被噴射到深空。

13.湯加火山引發了有史以來最強烈的閃電風暴

(圖片來源:uux.cn/AGU/範·伊頓等人(2023)/地球物理研究快報)

2023年夏天的一項新研究發現,2022年1月15日Hunga Tonga-Hunga Ha'apai火山的爆發在一場持續11個小時的超級雷暴中產生了創紀錄數量的閃電,跨越了一個寬度為240公裏(150英裏)的巨大區域。

這座火山於2021年12月首次變得活躍,但一個月後的爆發成為頭條新聞。它產生了有史以來最強大的大氣爆炸,更不尋常的是,噴發源,火山的破火山口,位於水下150米(500英尺)。

這次噴發每秒鍾噴出50億公斤的物質,助長了高達58公裏(36英裏)的羽流。

美國地質調查局的亞曆克莎·範·伊頓在接受《Space.com》采訪時說:“羽流的高度和噴發速度在理論上是有限製的,而洪加湯加的噴發打破了所有這些限製。”。

當羽狀物在海麵上空變平時,它形成了一個巨大的圓頂狀雲。而且,當溢出的羽狀物質落到雲上時,它導致壓力波以同心圓的形式擴散開來。正是在這些波紋中,充滿了火山爆發的水下帶電冰晶和電離火山灰,人們觀察到了閃電——峰值時每分鍾2600次閃光,11個小時內總共有192000次閃光。

範·伊頓總結了這一新的閃電記錄是多麽的極端,他說:“我們以前從未見過如此高的閃電速度和如此高的海拔。”

随机阅读

- 直播間贈品用假貨弄噱頭?張儷工做室收聲明回應

- 火影忍者OL風主無人間忍考114層打法攻略心得指引

- DNF阿拉德趣味調研活動與獎勵介紹

- 柯汶利執導《默殺》立項 聚焦霸淩家暴等現實問題

- 方舟生存進化C4炸彈用法詳解

- 周票房:《周處除三害》首奪周冠 《沙丘2》破億

- 逆戰雪國屍兄QQ錢包活動介紹與網址

- 魅族zero真無孔足機獲2020德國iF設念大年夜獎金獎

- 德式極簡文雅代表做:Rolf Benz CARA新品公布!

- 摸索藝術與糊心的暢通收悟:上海初次沉浸式瑜伽嘉會

- 方舟生存進化黃粉製作方法

- htc公布新機:Desire 21 pro有4攝5000mAh大年夜電

- 達達快支與智租換電開做 騎足可挑選智租換電辦事

- 劍靈武林盟軟鐵短刀獲得方法指引

热门排行